「季節の変わり目の体調のゆらぎ」「子どものアレルギー症状」といった悩みを抱える親御さんは少なくありません。健康維持のサポートとして「乳酸菌」を意識して摂っている方も多いでしょう。しかし、「種類が多すぎて、どれを選べばいいのか分からない」という声もよく聞かれます。

実は、乳酸菌はその種類(株)によって、得意とする働きや、私たち日本人との相性が異なります。本記事では、乳酸菌の奥深い世界を専門的に解説し、特にアレルギーや整腸作用など、日常の悩みに寄り添う「特別な働き」を持つ菌選びのヒントをご紹介します。

【本記事の信頼性】

本記事は、腸内細菌学の最新の分類基準や研究結果(共同研究含む)に基づき、乳酸菌の分類(属・種・株)とその機能性について専門的な情報を提供しています。

乳酸菌の奥深い分類:「属・種・株」が持つ意味

乳酸菌は、ブドウ糖などの糖を発酵して大量の乳酸を作る細菌類の総称であり、特定の種類の菌を指す言葉ではありません。その種類は、現在分かっているだけでも350種類以上(種)に分類され、さらに細かく分けると1万種類以上(株)にもなると言われています。

1万種類以上!乳酸菌の「名前」の決め方

乳酸菌は、人間で例えるなら「国→名字→名前」のように、「属(ぞく)」→「種(しゅ)」→「株(かぶ)」という階層で分類されます。

【分類例】

- ヤクルト「乳酸菌シロタ株」:ラクトバチルス属・ガゼイ種・シロタ株

- 明治「R-1乳酸菌」:ラクトバチルス属・ブルガリクス種・OLL1073R-1株

- 菊正宗「乳酸菌LK-117」:ラクトバチルス属・サケイ種・LK-117株

この「株」の部分が、特定の健康効果(整腸作用、免疫調整作用など)を発揮するかどうかを決める重要な鍵となります。株が異なれば、健康に対する働きも異なるのです。

乳酸菌が体に良いとされる理由:腸内環境の改善

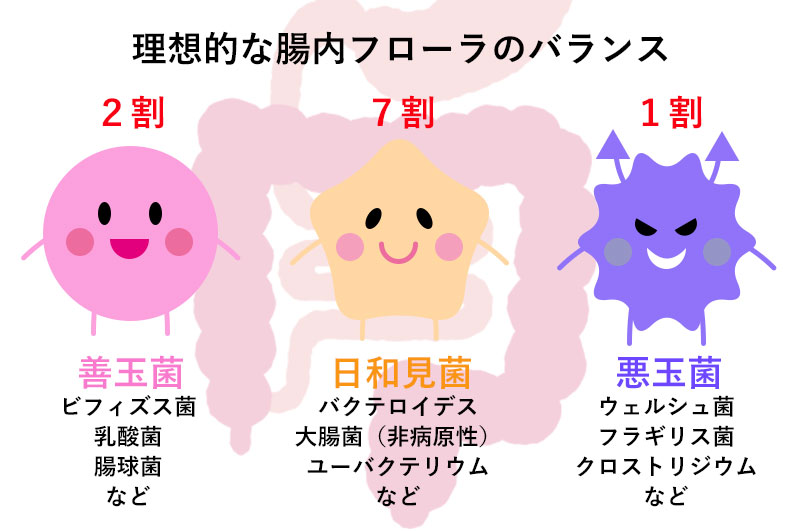

乳酸菌は、腸内に棲む約100兆個の腸内細菌(腸内フローラ)のうち、「善玉菌」の一種です。乳酸菌が作り出す乳酸は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌や病原菌が増えにくい環境を作ります。

腸内環境が整うことで、消化・吸収が促進され、大腸のぜん動運動が活発になり排便が促される(整腸作用)のは、ほとんどの乳酸菌に共通する基本的な働きです。

「特別な働き」に注目!アレルギーや免疫調整作用の可能性

近年、一部の乳酸菌には、従来の整腸作用に加え、特定の健康問題への有用性が示唆される「特別な働き」があることが分かっています。この特別な働きを期待する場合、株を見極めることが非常に重要になります。

アレルギー症状の緩和や免疫調整作用が示唆される乳酸菌

特別な働きとして注目されている例には、以下のようなものがあります。

- アレルギー症状の緩和(花粉症、アトピーなどへの影響)

- インフルエンザなど特定のウイルスへの抵抗力サポート

- ピロリ菌抑制、体脂肪を減らす作用

これらの働きは、乳酸菌が持つ免疫調整作用によるものが大きいと考えられています。私たちの体の免疫細胞の約7割が腸に集中していることから、特定の乳酸菌が腸管を通じて免疫細胞に働きかけることで、全身の免疫バランスを整える可能性が研究で示唆されています。

専門性の高い考察:日本酒造りの伝統から見いだされた乳酸菌のポテンシャル

共同研究に基づく知見

菊正宗酒造では、江戸時代から続く伝統的な日本酒造り「生酛(きもと)」の中で活躍する特定の乳酸菌(LK-117株)について、神戸大学・兵庫県工業技術センターと共同研究を行ってきました。

この研究では、アトピーや花粉症、アレルギー症状の緩和、および整腸作用などへの有用性が示唆されています。これは、LK-117株が持つ独自の免疫調整作用によるものと考えられています。

(注:これらの研究結果は特定の機能を示唆するものであり、特定の効能・効果を保証するものではありません。)

特定の研究で有用性が示唆される乳酸菌は、日々の健康不安を持つ方々にとって、心強いインナーケアの選択肢となり得ます。

日本人と相性の良い乳酸菌選び:植物性乳酸菌の優位性

乳酸菌は、主に「動物性」と「植物性」に分けられますが、日本人の体質には昔から馴染み深い「植物性乳酸菌」の方が相性が良いと言われることがあります。

動物性 vs 植物性:生育環境の違い

- 動物性乳酸菌: 主に動物の乳(乳糖)をエサとし、ヨーグルトやチーズに含まれます。比較的栄養豊富な環境に生息します。

- 植物性乳酸菌: 豆、野菜、米などの植物(ブドウ糖、果糖など)をエサとし、味噌、醤油、漬物、酒などの発酵食品に含まれます。栄養が少なく、過酷な環境でも生き抜くことができるため、強い菌種が多いと言われています。

米由来乳酸菌は日本人の食文化と密接

昔から米や野菜を中心とした食生活を送ってきた日本人にとって、植物性乳酸菌を含む発酵食品は非常に重要でした。特に、日本人の主食であるお米をエサにして育った米由来の乳酸菌(LK-117など)は、私たちの腸内環境との相性が良い可能性が示唆されています。

このような日本人の伝統的な食文化に深く根ざした乳酸菌は、日々の食生活に無理なく取り入れやすく、継続的な健康サポートに繋がります。

生菌・死菌論争の終焉:大切なのは「菌の特性」と「継続性」

「乳酸菌は生きて腸まで届かないと意味がない」という考え方は、現在では必ずしも正しくありません。

生菌・死菌はどちらも体に良い働きをする

- 生菌(プロバイオティクス): 生きたまま腸に届き、腸内で善玉菌として活動します。

- 死菌(バイオジェニックス): 胃酸などで死滅したり、加熱殺菌された乳酸菌。腸内の善玉菌のエサになったり(プレバイオティクス的な側面)、その菌体成分や生産物質が腸管の免疫細胞に直接働きかけたりする有用性が注目されています。

特定の研究では、加熱殺菌処理を施すことで、かえって菌体成分が腸管の免疫細胞に認識されやすくなり、効果を発揮することが分かっている乳酸菌(LK-117など)も存在します。つまり、菌の生死にこだわるのではなく、その菌が持つ独自の特性を理解し、目的の働きを持つ菌を選ぶことが大切なのです。

最も重要なのは、一時的ではなく、毎日継続して摂り続けることです。自分の体に合う、ストレスなく続けられる乳酸菌を見つけることが、健康維持への近道となります。

→ 日本酒造りの伝統から生まれた「LK-117乳酸菌」の研究情報を詳しく見る

乳酸菌とアレルギー・健康に関するFAQ

アレルギーや花粉症の症状を緩和できる乳酸菌はありますか?

A. 一部の乳酸菌株には、アレルギー症状の緩和への有用性が示唆されています。

アレルギーは、免疫システムが過剰に反応することで起こります。一部の乳酸菌(特定の「株」)は、腸管を通じて免疫細胞に働きかけ、この過剰な反応を調整する(免疫調整作用)可能性が研究で示唆されています。全てのアレルギー症状に効くわけではありませんが、目的の症状への有用性が報告されている乳酸菌を選ぶことが一つの選択肢となります。

日本人に合う乳酸菌は、どう選べばいいですか?

A. 日本の伝統的な食生活と関連の深い「植物性乳酸菌」や「米由来の乳酸菌」が相性が良いと言われています。

長年、漬物や味噌、酒などの植物性発酵食品を食べてきた日本人の腸内環境には、これらに含まれる植物性乳酸菌が馴染みやすいと考えられています。特に米を主食としてきたことから、米をエサに育った乳酸菌(例:米由来乳酸菌)は、日本人の体質に最も適した菌の一つである可能性が示唆されています。

生きた乳酸菌(生菌)と死んだ乳酸菌(死菌)はどちらが良いですか?

A. どちらにも有用性があり、菌の特性と継続性を重視して選ぶことが大切です。

生菌は腸内で直接善玉菌として働きますが、死菌やその生産物質(バイオジェニックス)も、腸内の善玉菌を増やしたり、免疫細胞に直接働きかけたりする有用性が報告されています。一部の菌株は、加熱殺菌することでその有用性が高まることも分かっているため、「生きた菌であること」にこだわる必要はありません。大切なのは、科学的に有用性が示唆された菌株を毎日欠かさず摂ることです。

まとめ

乳酸菌はすべて同じではなく、「株」の違いによって、整腸作用だけでなく、アレルギーや免疫調整といった「特別な働き」のポテンシャルが変わってきます。日々の健康維持、特に季節の変わり目やアレルギーへの備えとして乳酸菌を選ぶ際は、その株がどのような働きで私たちをサポートしてくれるのか、科学的な知見を参考に選ぶことが大切です。

日本人の体に寄り添う米由来の進化系乳酸菌を、ぜひ毎日のインナーケアに取り入れ、家族みんなで健やかな毎日を目指しましょう。

合わせて読みたい関連記事

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。健康に関するご心配がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。