免疫システムの基礎知識とアレルギーの深い関係

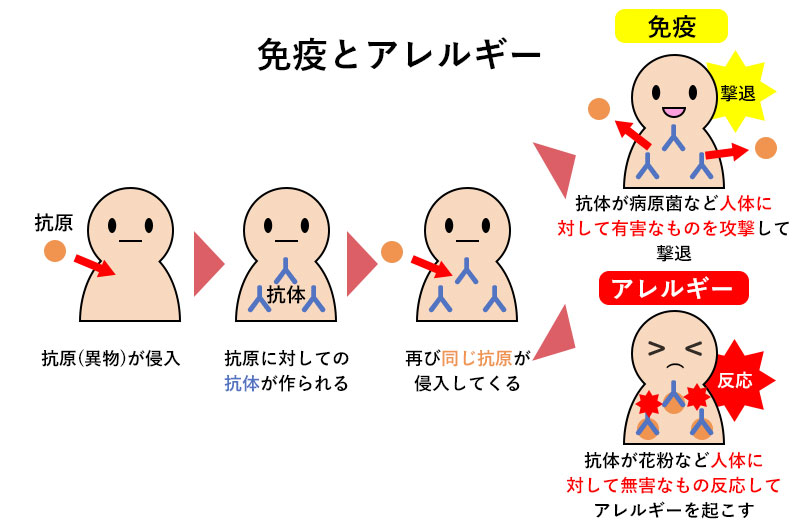

人の体には、外部からウイルスや細菌などの異物(抗原)が侵入した際に、抗体をつくって異物から体を守る「免疫」という機能があります。例えば、はしかなどは一度かかると、二度目以降は、はしかウイルスに対する抗体があるため感染しないのは、この免疫の働きによるものです。

ところが、人の体に無害であるはずの抗原(花粉や食べ物など)に対して抗体がつくられ、この特定の抗原に対して免疫が過剰に反応することがあります。これがアレルギーです。抗原の中でも特にアレルギーを引き起こしやすいものを総称して「アレルゲン」と呼びます。

近年、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、花粉症(アレルギー性鼻炎)、食物アレルギーなどのアレルギー疾患が若年層を中心に増加していて、国民の2人に1人がなんらかのアレルギー疾患を持っているとも言われています。

アレルギー発症の二大要因:遺伝と環境

アレルギー発症のメカニズムについては、100年以上も前から様々な研究が行われていますが、まだまだ不明な点も多く十分に解明されていません。一般的には、アレルギー疾患の発症や増加・悪化をもたらす二大要因として、遺伝的因子と環境的因子が考えられています。

アレルギー疾患の罹患率は、開発途上国に比べて先進諸国の方が高いことや、農村部に比べて都市部の方が高いことが疫学研究で報告されています。また、遺伝的因子は急速に変化することは考えられないため、アレルギー増加の要因として近代化に伴い急速に変化してきた環境的因子(住環境、食環境、衛生環境、水・大気・土壌環境)の影響が大きいと考えられます。実際に、ここ数十年の間にアレルギー疾患で悩む人は大変な勢いで増えています。

アレルギー発症のメカニズム

実は、アレルギー発症のメカニズムについて、100年以上も前から様々な研究が行われていますが、まだまだ不明な点も多く十分に解明されていません。

主なアレルギー疾患の症状とメカニズム

アレルギーは、アレルゲンの種類によって、引き起こされるアレルギー反応も違います。アレルゲンの種類には、花粉・食べ物・薬物・ホコリ・ダニなどがあり、アレルゲンによって、じんましん・皮膚炎・ぜん息・発熱などの反応が引き起こされます。アレルギー反応の種類はⅠ~Ⅳ型までの4つの型に分類され、一般的なアレルギー疾患の多くはI型のアレルギー反応による疾患を指します。

I型アレルギー(即時型)

I型アレルギーは、即時型でアレルゲンが作用して15分~2時間ぐらいの短時間で反応が起こります。1度目のアレルゲンの侵入によって多量に作り出されたIgE抗体が、再度アレルゲンが侵入してきたときに反応し、その結果、肥満細胞(マスト細胞)から化学物質(ヒスタミンなど)が放出されることで、アレルギー反応が引き起こされます。

I型アレルギーは、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、花粉症、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎などのアレルギー疾患と深く関わっています。

II型、III型、IV型アレルギーの概要

- II型アレルギー(細胞障害型): 自分の細胞表面が抗原と認識され、自分の細胞を攻撃してしまうタイプです。代表的な疾患には、自己免疫性溶血性貧血などがあります。

- III型アレルギー(免疫複合型): 血液中の抗原とIgG抗体が結合してできる免疫複合体が、血管や組織に沈着することで炎症を引き起こすタイプです。関節リウマチなどが代表的です。

- IV型アレルギー(遅延型): アレルゲンを体内に取り込んでから半日~数日経って反応が起こる遅延型です。抗体が関与せず、Tリンパ球が起こすアレルギーで、代表的な疾患は接触性皮膚炎です。アトピー性皮膚炎は、I型とIV型の混合型とも考えられています。

気管支喘息の症状とメカニズム

気管支喘息とは、気道に慢性の炎症が起き、それにより気道が狭くなる気道狭窄になり、咳やゼーゼーヒューヒュー音がする喘鳴、呼吸困難を繰り返す呼吸器系の病気です。この気道狭窄は、自然に、または治療によって元の状態に戻りますが、治療をせずに放置すると、繰り返し起きる炎症により気道の構造が変化し、元の状態に戻らなくなると言われています。

気管支喘息の慢性炎症は、好酸球やリンパ球、肥満細胞などの白血球と、気道を構成する細胞が関係して、さまざまなアレルゲンや環境変化に対し過敏に反応するようになります。アレルゲンには、ダニやハウスダスト、イヌやネコなどのペットのフケや毛など様々です。

花粉症の症状とメカニズム

花粉症は、花粉を原因として引き起こされるアレルギー反応によって、風邪ではないのに鼻水やくしゃみ、鼻づまりのほか、目のかゆみといった症状が出る疾患です。アレルギー性鼻炎は一年を通して症状を繰り返す場合がありますが、花粉症の場合は、花粉が飛散している時期だけ症状が起こります。

花粉というアレルゲンが鼻粘膜から侵入すると、IgE抗体が作られ、鼻や目の粘膜にある肥満細胞に付着します。特定の花粉に反応するIgE抗体が作られている状態で、再びアレルゲンが侵入してくると、肥満細胞に付着したIgE抗体とアレルゲンが結合して、肥満細胞からヒスタミンなどのアレルギー反応を引き起こす化学物質が放出されます。これらの化学物質が鼻や目の粘膜を刺激して、アレルギー症状を引き起こします。

アトピー性皮膚炎の症状とメカニズム

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が皮膚に繰り返し起こる病気です。症状が出やすい部位は、目のまわり、耳のまわり、首、肘や膝のくぼみなど関節など。かゆみが強いため、掻きすぎると症状が拡大し悪化していきます。

アトピー性皮膚炎は、幼小児に多く見られる疾患で、80%は5歳までに自然に軽快するとされていますが、軽快せず持続したり、いったん軽快しても思春期や大人になってから再発・重症化するケースもあります。

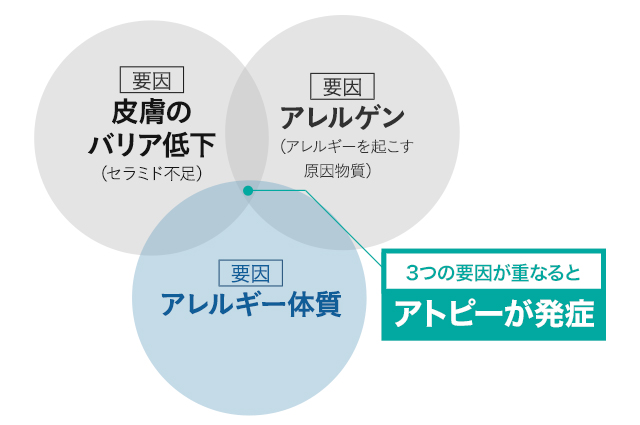

アトピー性皮膚炎の発症メカニズムは複雑で、アレルギー体質や肌のバリア機能の低下といった内的要因と、アレルゲンや生活環境、ストレスなどの外的要因などが重なることで発症すると考えられています。

食物アレルギーの症状とメカニズム

食べ物によって、蕁麻疹や湿疹、嘔吐、下痢、咳、喘鳴などの症状が引き起こされる疾患です。症状が重篤な場合、血圧低下や意識障害など命を落とす危険性もあるアナフィラキシーを引き起こすことがあります。

通常、食べ物は異物として認識されずに栄養として吸収されますが、免疫に問題があったり、消化吸収機能が未熟な状態だと食べ物を異物として認識してしまうことがあります。異物として認識された食べ物(食物中に含まれるたんぱく質)を排除するために、アレルギー反応が起こります。

アレルギーと免疫バランス:鍵を握る「腸内環境」

アレルギーの急増には環境的因子の影響が大きいと考えられていますが、中でも重要な役割を果たすのが腸内環境です。私たちの体内の免疫細胞の約7割は、腸内に存在すると言われています。このため、腸内環境の状態は、全身の免疫システムの働きに大きな影響を与えることが示唆されています。

体を守る免疫細胞には、ウイルスや細菌と闘う「Th1細胞」と、花粉などのアレルゲンと闘う「Th2細胞」がいます。この二つの細胞は、通常はバランスを取りながら体の防御機能を担っています。しかし、ストレスや不規則な生活習慣などによってこのバランスが崩れ、Th2細胞が優位になると、IgE抗体が過剰に作られ、アレルギー反応が起こりやすくなると考えられています。

アレルギー症状をコントロールするためには、原因となるアレルゲンを減らすだけでなく、免疫バランスを整えることが重要です。規則正しい生活習慣や、バランスの取れた食生活を通じて腸内環境を整えることは、アレルギー体質を根本から見直すための重要なアプローチの一つと言えます。

専門家が注目する乳酸菌の可能性:LK-117乳酸菌の研究

長年の乳酸菌研究において、免疫バランスを整える可能性が示唆される乳酸菌が注目されています。菊正宗と神戸大学の共同研究で発見された「LK-117乳酸菌」もその一つです。

研究では、LK-117乳酸菌が、免疫細胞であるマクロファージに作用し、Th1細胞を増やす働きを持つ物質**「IL-12」**の産生を促すことが示されています。マウスを使った実験では、LK-117乳酸菌を投与することで、アレルギー反応による耳の腫れが軽減されるという研究結果が得られています。これにより、LK-117が免疫バランスを整えることを通じて、アレルギー症状を緩和する可能性が期待されています。

LK-117乳酸菌とは?研究から見るその可能性と有用性:

LK-117乳酸菌とは?研究から見るその可能性と有用性の記事へ

まとめ:アレルギー対策に重要なこと

現代人を悩ませている様々なアレルギー症状は、アトピーや花粉症だけでなく、気管支喘息なども含めて症状は様々です。また、その発症メカニズムはとても複雑で、未だに解明されていないことも多々あります。

はっきりとわかっていることは、アレルギーには免疫が関係していること。アレルギーが厄介なのは完治が難しいことです。アレルギー対策としてできることは、原因となる抗原への接触を減らす、生活環境を見直すこと。そして、規則正しい生活やバランスのよい食生活は、とても重要です。日常生活で症状をコントロールしていく努力をすることが大切です。

【読者からよくある質問】アレルギーについて

Q1. アレルギーは完治しますか?

A. アレルギーを完治させることは難しいとされていますが、原因となるアレルゲンを避けることや、生活環境の見直し、規則正しい生活を送ることで症状をコントロールできる場合があります。

Q1. 腸内環境を整えると、なぜアレルギーに良いのですか?

A. 腸内には体内の免疫細胞の約7割が存在すると言われています。腸内環境が整うことで、免疫細胞が正常に機能し、アレルギーの原因となる免疫バランスの乱れを改善するサポートが期待されます。

Q1. 花粉症はアレルギーですか?

A. はい、花粉症はI型アレルギーに分類される疾患です。花粉というアレルゲンに対し、免疫が過剰に反応することで、くしゃみや鼻水などの症状が引き起こされます。