「歯みがきをしても口臭が消えない!?」と悩んでいませんか?

虫歯や歯周病などもないはずなのに、何となく口臭が気になる。実は、口臭の原因は口の中だけにあるとは限らず、体の他の部分が影響している場合もあります。そこで今回は、気になる口臭の原因と、歯みがきしても消えない口臭の原因について詳しく解説していきます。

気になる口臭の原因について

気になる体のニオイといえば、汗のニオイや加齢臭など体臭をイメージする人も多いですが、意外に気をつけなければいけないのが「口臭問題」です。口臭は誰にでもあるもので、種類によっては歯みがきをしただけではニオイが消えないものや、口臭のおくに病気が隠れているものもあります。

口臭の種類

口臭といってもいろいろな原因があり、日本口腔外科学会では、以下の5つが定義づけられています。

-

1.生理的口臭

2.飲食物・嗜好品による口臭

3.病的口臭

4.ストレスによる口臭

5.心理的口臭

生理的口臭

生理的口臭とは、誰にでもあるにおいで、起床直後や空腹時、緊張時などは特に口臭が強くなります。生理的口臭の原因は、唾液の分泌が減少することで細菌が増殖して口臭の原因物質である揮発性硫黄化合物(VSC)が多く作られてしまうからです。

この生理的口臭を防ぐには、歯みがきで口内の細菌やVSCを減らしたり、食事や水分を積極的に摂ることで唾液量を増加すれば、急激に口臭は弱まります。

またその他に、乳幼児期、学童期、思春期、成人期、老齢期、加齢臭、女性の場合は生理・妊娠時などホルモンバランス変化に伴う口臭などもあります。生理的口臭の特徴としては、以下のようなことが挙げられます。

- 口臭がしたりしなかったりする

- 常に周囲を不快にするわけではなく時々ある程度

- 通常の会話では口臭が相手にわかりにくい

- 身体の調子によって変化する

- 自分で気づかないこともある

飲食物・嗜好品による口臭

飲食物・嗜好品による口臭は、ニンニクやネギ、お酒、タバコなどにおいの強い食品類によるものです。これらが原因の口臭は一時的なもので、時間の経過とともに無くなります。

病的口臭

病的口臭とは、病気の影響による口臭で、90%以上は口内にその原因があります。口内の原因としては、歯周病・むし歯・歯垢(歯の周りに付く細菌の固まり)・歯石、舌苔(舌の表面に付くコケ状の細菌の固まり)・唾液の減少・入れ歯の清掃不良などが挙げられ、これらの場合は口内を清潔にすることで、予防や改善をすることができます。

その他の原因として、鼻やのどの病気・呼吸器系の病気・消化器系の病気・糖尿病・肝臓疾患などが原因で口臭が起こる場合があります。その場合は、病気を治療することで口臭を減らすことができます。

ストレスによる口臭

ストレスが大きいと交感神経が働いて、粘性の高いネバネバした唾液を分泌する唾液腺が刺激され、口の中がねばついた状態になり唾液の分泌量が減ります。それによって、生理的口臭が現れやすくなります。

現代は、社会全体にストレスが増加している傾向にあるため、今後、ストレスによる口臭に悩む人が増えるかもしれません。

心理的口臭

心理的口臭とは、自分自身で強いにおいがあると思い込んでしまうことです。口内トラブルもなく、実際ににおってはいないのに、本人が口臭を気にしすぎて社会生活の障害となっているような場合が当てはまります。この心理的口臭には、不安やストレスなどが影響しています。

口臭の原因となる主な病気やトラブル

歯周病

歯周病は、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯磨きが十分にできていないと、歯と歯肉の境目に多くの細菌が停滞し、歯肉の辺縁が炎症を帯びて赤くなったり、腫れたりします。歯ぐきからの出血に膿が混じってくると、口臭の原因になります。そして、病気が進行すると歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり、歯を支える骨が溶けて最終的に歯が抜け落ちてしまいます。

むし歯

むし歯になると、食べかすやむし歯菌がむし歯の穴の中にたまり口臭の原因になります。小さなむし歯で口臭が強くなることはありませんが、むし歯が進行してくると次第に口臭がきつくなってきます。

歯垢(しこう)や歯石

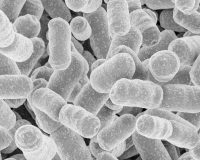

歯垢は、歯の表面に付着する柔らかい堆積物でほとんどが細菌のかたまりです。食べ物の残りかすを栄養とする微生物とその代謝産物で、長期間たつと歯石をつくります。歯石が増えると、口臭がひどくなるだけでなく、歯周病の原因にもなります。

舌苔(ぜったい)

体調が良くないときなどに、舌の表面が白くなることがあります。これは舌苔と呼ばれ、白いのは歯垢と同じような細菌の固まりです。これが口臭の原因になります。

唾液の減少

唾液には、口の中を洗い流す作用、細菌の増殖を抑える作用、口の中の粘膜を保護する作用などがありあります。唾液の分泌が少なくなると口内の細菌が増え、むし歯や歯槽膿漏になったり、口内が乾燥して口臭の原因にもなります。

人工歯(プラスチック)

入れ歯のプラスチック部分は色やにおいを吸着しやすく、なかなか取れません。そのため、こまめに洗ったり消毒剤に浸したりと、清潔に保つことが必要です。

かぶせものや金属の腐食

歯のかぶせものは時間が経って古くなると、穴が開いたり、すき間ができたりと汚れが溜まりやすくなります。これらは、痛みがなく気づきにくいため、知らず知らずのうちに口内が不潔になっていることがあります。

口腔がん

舌癌や頬粘膜癌などの口内の癌が原因で口臭が発生することがあります。

鼻やのどの病気

副鼻腔炎(蓄膿症)や咽頭炎、喉頭炎などの炎症によって、たんぱく質を含む血液や膿が口の中に出てきて口臭の原因になります。

呼吸器系・消化器系の病気

呼吸器系・消化器系の病気の全身症状が口臭の原因となることがあります。

歯磨きをしても消えない口臭は?

これらの5つの口臭の原因の中で、歯みがきをしても消えない口臭で考えられるのは「病的口臭」です。

それぞれの口臭の原因を見てみると、生理的口臭は、歯みがきで口内を清潔にすることで改善することができます。また、飲食物・嗜好品による口臭は一時的な口臭であり、ストレスによる口臭は唾液の分泌量を増やすことで防ぐことができます。

もしかしたら、歯みがきをしても消えない口臭は思い込みによる心理的口臭の可能性がありますが、少しでも考えられる口臭の原因をひとつひとつ解決したり、これから紹介する毎日の生活で予防できる方法を知ることで不安がなくなり改善するかもしれません。

消えない口臭の原因は腸内環境かも!?

口内には、細菌がたくさん存在しているため、ケアをしなければ雑菌が繁殖していくのは当然です。例えば、睡眠時は唾液の分泌が長時間低下するため、増殖した雑菌を唾液で洗い流すこができません。その結果、増殖した細菌が分泌する揮発性の硫黄化合物が口臭の原因です。この揮発性硫黄化合物は、おならや生ごみなどに含まれているにおいの成分と同じです。

クサいおならは、腸内環境が悪化し悪玉菌が増えることで発生します。ニオイの原因は悪玉菌が作り出すガスです。そして、このおならのガス成分が体内循環して排泄されると、体臭や口臭の原因になったりすることもあります。

悪玉菌が放出するガスが口臭の原因に

もう少し詳しく説明すると、腸内で悪玉菌が増加したことによってつくり出された腸内ガス成分が、腸粘膜から血中に吸収され、血液循環によって全身に分布されます。そして、腸内ガスが肺に分布されれば呼気と一緒に排泄されて口臭の原因になり、汗腺などから汗に混じって分泌されれば体臭の原因になるということです。つまりは、腸内環境が悪化して腸に溜まった腐敗物のにおいがおならだけでなく、全身を巡って口臭や体臭として排泄されるというわけです。

きつい口臭をなくす方法

病的な口臭はその原因となる病気を治療することが先決ですが、ほとんどの口臭の原因は、生理的口臭がきつくなっているから。きつい口臭をなくす方法としては、病的な口臭でなければ、口内を清潔に保つことと、唾液の分泌を増やすことが大切です。

- 水分をこまめに摂取する

- ガムをかむ

- 歯磨きをする

そして、これらの方法のほかにも、腸内の善玉菌を増やすための乳酸菌を多く含む食材などの摂取も有効です。また、さまざまな健康のカギを握っている腸内環境を改善することは、口臭の原因となる予防にもつながるので、口内ケアを一緒に習慣的に取り入れるのもオススメです。

まとめ

多くの人が気になる口臭問題。病気でない限りは、ほとんどは口内を清潔に保つことや、唾液の分泌を増やすことを意識することで改善されます。病気でもないのに、歯磨きをしても口臭が消えない場合は、腸内環境が悪化し悪玉菌が増えていることも考えられます。

実は、意外なところにも腸は関係しているのです。是非、この機会に腸内環境の改善も意識してみてはどうでしょう。