「冬になると、また風邪をもらってこないか心配」

「仕事を休めないのに、熱が出たらどうしよう…」

保育園や幼稚園、小学校に通うお子さんを持つ親御さんなら、誰もが一度はそんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。どんなに気をつけていても、風邪を完全に防ぐのは難しいもの。

そこで、「ひきにくい体」はもちろん、もし風邪をひいてしまっても「重症化しにくい体」や「早く回復できる体」を作れたら、少し安心できませんか?

実は、その鍵を握っているのが『腸活』なのです。

なぜ子どもは風邪をひきやすいのか

風邪は主にウイルス感染によって引き起こされます。具体的には、風邪は上気道(鼻やのど)が微生物に感染することによって起こります。原因となる約90%はウイルスで、残りの約10%は細菌、マイコプラズマ、クラミジアなどウイルス以外による感染です。

風邪は主にウイルス感染によって引き起こされます。具体的には、風邪は上気道(鼻やのど)が微生物に感染することによって起こります。原因となる約90%はウイルスで、残りの約10%は細菌、マイコプラズマ、クラミジアなどウイルス以外による感染です。

子どもが風邪をひきやすいのは、免疫システムがまだ未熟であるためです。

一般的に、子どもは1年間に5〜8回風邪をひくと言われています。特に保育園や幼稚園などの集団生活では、さまざまなウイルスに触れるため、感染の機会が増えます。

一般的に、子どもは1年間に5〜8回風邪をひくと言われています。特に保育園や幼稚園などの集団生活では、さまざまなウイルスに触れるため、感染の機会が増えます。

風邪の症状について

風邪の症状は、ウイルスが感染した部位によって異なります。

- 鼻風邪: 鼻の粘膜にウイルスが感染し、鼻水や鼻詰まり、くしゃみなどの症状が出ます。

- 喉風邪: 喉の粘膜にウイルスが感染し、喉の痛みや咳、声がれなどの症状が出ます。

- 熱: ウイルスと戦うために、体温を上げて免疫機能を高めようとする体の防御反応です。

| 症状 | 症状の特徴 | 腸活でのサポート |

|---|---|---|

| 鼻水 | 鼻の粘膜にウイルスが感染。 | 腸内環境を整えることで、免疫の防御機能が正常に働きやすくなります。 |

| 咳・喉の痛み | 喉の粘膜にウイルスが感染。 | 免疫力を高めることで、喉の炎症を抑える助けとなります。 |

| 発熱 | 体温を上げて免疫機能を高める防御反応。 | 腸活によって免疫力を高めることで、熱の期間が短くなる可能性があります。 |

なぜ腸活が風邪対策に欠かせないのか?

粘膜と免疫の防御システム

私たちの呼吸器は、口や鼻、のど、気管、気管支、肺から成り、常に外気に触れています。ここには、ウイルスや細菌の侵入を防ぐための優れた防御システムが備わっています。粘液が異物を付着させ、繊毛運動によって体外へ排出する仕組みです。この防御システムが正常に機能していることが、風邪をひかない健康な状態を保つ上で不可欠です。

腸は「免疫の司令塔」

人体の免疫細胞の約7割は腸に存在すると言われています。これは、腸が体全体の免疫機能をコントロールする「司令塔」であることを意味します。

腸内環境が良好であれば、免疫細胞は活発に働き、風邪などの病原体から体を守る力が強まります。

日本古来の知恵「発酵食」の力

昔から日本人は、味噌や醤油、納豆といった発酵食品を日常的に食べてきました。これらの食品は、微生物の力で栄養価を高め、腸内環境を整える知恵の結晶でした。この伝統的な食習慣は、現代でいう「腸活」そのもの。科学が発達していなかった時代から、日本人は経験則として腸の健康が体全体の健康に不可欠であることを知っていたのです。

腸活のさらに深い話

大人が1年間に風邪をひく平均回数が3〜6回であるのに対し、抵抗力の弱い子供や身体機能が未熟な子供は、風邪をひく回数が多くなる傾向があります。特に、保育園や幼稚園などの集団生活では、おもちゃやドアノブなどを介した間接的な接触や、咳やくしゃみによる感染の機会が増えます。また、子供は大人に比べて気道や鼻道が狭く、粘膜が腫れると呼吸が困難になったり、脱水症状を起こしやすかったりするのも特徴です。

腸を温めることはなぜ良いのか?

東洋医学では、古くから「冷えは万病のもと」と言われています。腸を温めることは、血行を促進し、腸の動きを活発にします。腸の働きが活発になると、栄養の吸収が良くなり、腸内フローラのバランスを整えることにもつながります。

子供の腸が冷える身近な習慣

お子さんの腸が冷える原因は、意外なところにも潜んでいます。

- 冷たい飲み物や食べ物: 冬でも冷たいジュースやアイスクリームを好むお子さんは多いです。これらは腸を直接冷やし、働きを鈍らせる原因となります。

- 夜更かし: 夜に体が冷えやすいだけでなく、不規則な睡眠は腸の動きを妨げ、腸内環境を乱す原因となります。

- 薄着で過ごす: 寝ている時にお腹を出して寝たり、冬でも薄着で外遊びをしたりすると、体幹が冷えて腸の働きが弱まることがあります。

お子さんの腸を温めるには、以下の方法が効果的です。

- 温かい食事: 冷たい飲み物や食べ物だけでなく、温かいスープや煮物、味噌汁などを積極的に摂りましょう。

- お腹を冷やさない服装: 寝る時や外出時には、腹巻をするなどしてお腹を冷やさないようにしましょう。

- 湯船につかる: シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が良くなり、腸も温まります。

| 腸を温める習慣 | 腸を冷やす習慣 |

|---|---|

| 温かいスープや味噌汁を飲む | 冷たいジュースやアイスクリームをよく食べる |

| 寝る時にお腹を出すのを防ぐ | 寝る時にお腹を出して寝る |

| 湯船にゆっくり浸かる | シャワーだけで済ませる |

薬の役割とは

薬は一体何をしてくれているのか

多くの方が誤解されているかもしれませんが、風邪などで処方される薬は、ウイルスを直接やっつけるものではありません。熱を下げる、鼻水を止める、咳を抑えるなど、つらい症状を一時的に和らげるためのものです。

風邪を治すのは、薬ではなく、結局は子ども自身の免疫力です。薬を飲んでいる間も、体の中では免疫システムがウイルスと戦っています。腸活は、この重要な免疫システムを支え、薬に頼りすぎない体づくりを助けるのです。

このように、免疫は病院などに行ったとしても、重要な身体の防御なのです。だからこそ、免疫を高める腸活は、特に冬の時期には重要な考え方で、風邪を完全に防ぐというだけではなく、もしひいてしまっても免疫力を高めることで、早く治るための重要なカギとなります。特に保育園や幼稚園に通うお子さんを持つ親御さんにとって、腸活は仕事を休まずに済む、安心材料の一つとなるでしょう。

単なる風邪対策を超えた、腸活の本当の重要性

腸活と聞くと、「風邪をひきにくくなる」というイメージが強いかもしれません。もちろんそれは事実ですが、実は腸活はそれ以上に、お子さんの一生涯の健康を左右する可能性を秘めています。

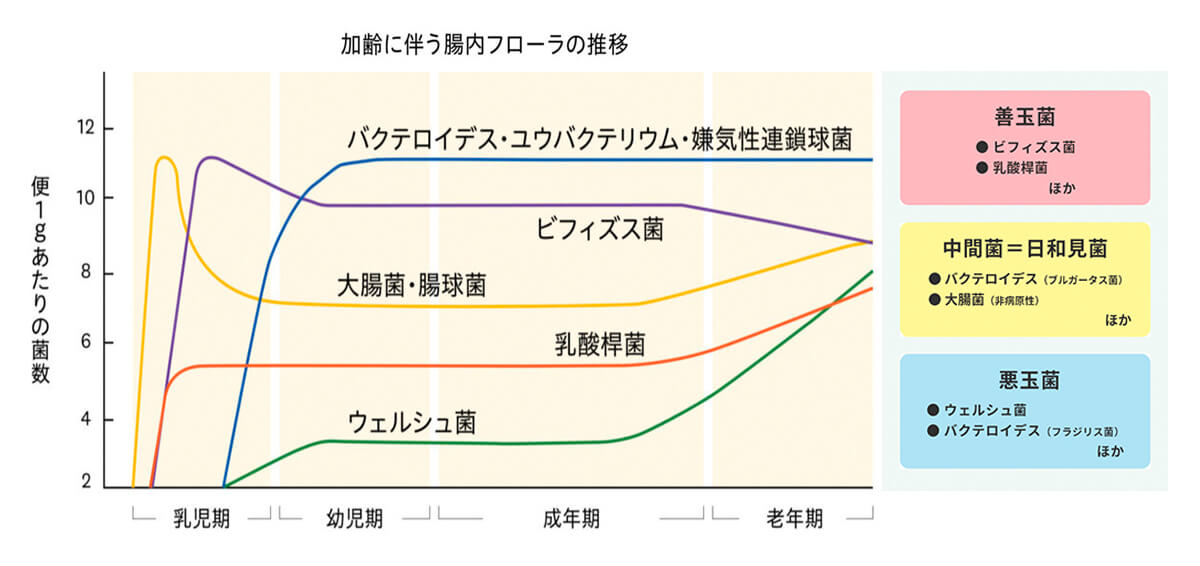

乳幼児期に形成される腸内フローラの状態が、将来のさまざまな病気の発症に影響することが明らかになってきました。具体的には、アレルギーや肥満、さらには心臓病、皮膚病、うつ病など、ほとんどの病気が腸内環境と関連しているという研究結果からも明らかになってきています。

つまり、子供時代の腸内フローラの乱れは、一時的な体調不良だけでなく、大人になってからの慢性的な病気の原因となりうる可能性があるのです。

乳幼児期の腸内フローラはなぜ不安定なのか?

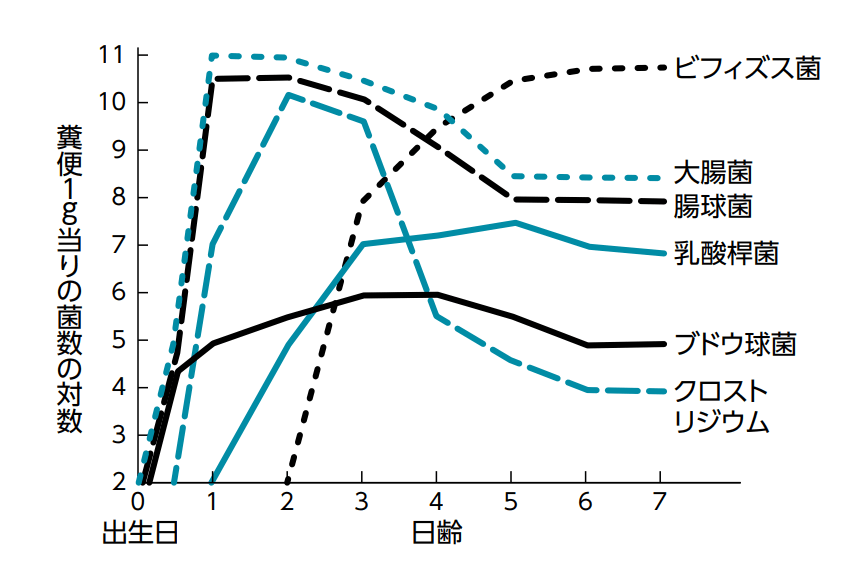

この大切な時期の腸内フローラは、大人のそれとは異なり、非常に不安定で個体差が大きいのが特徴です。

この大切な時期の腸内フローラは、大人のそれとは異なり、非常に不安定で個体差が大きいのが特徴です。

| 出生直後 | 生まれて数時間で腸内に細菌が定着し始め、生後2~3年で成人の腸内フローラに移行します。 |

|---|---|

| 母体の影響 | 母親が肥満やストレスを抱えていると、その腸内フローラが乱れ、それが子供の腸内フローラにも影響を及ぼすことが示唆されています。 |

| 抗生物質の使用 | 感染予防のために用いられる抗生物質は、腸内細菌の多様性を著しく減少させ、その後の腸内環境に長期的な影響を与えることが分かっています。 |

このように、私たちの知らないところで、子供の腸内フローラは日々大きな影響を受けています。

「安心材料」を超えた、未来への投資としての腸活

お子さんが保育園や幼稚園で風邪をもらってきても、仕事を休まずに済む、という腸活のメリットは、親御さんにとって非常に大きなものです。しかし、腸活は単なる短期的な「安心材料」だけではありません。

お子さんの腸内フローラを健康な状態に保つことは、病原菌と戦う免疫力を高めるだけでなく、将来にわたる健康の土台を築くための、かけがえのない「未来への投資」なのです。

今日からできる!親子で楽しく続ける腸活習慣

腸活は難しいことではありません。今日からでも始められる簡単なヒントをいくつかご紹介します。

温かい食事を積極的に:

冷たい飲み物を避け、温かいスープや煮物、味噌汁などを積極的に摂りましょう。

腸活の基本:食事編:

納豆や味噌、漬物といった発酵食品や、野菜、海藻、きのこ類など、腸内細菌のエサとなる食物繊維を豊富に含んだ食材を意識して摂りましょう。

日常生活のヒント:

質の良い睡眠や適度な運動は、腸の動きを活性化させます。早寝早起きの習慣をつけ、親子で一緒に散歩や遊びを楽しんでみましょう。

伝統の知恵と科学の融合:私たちの乳酸菌

日々の生活で腸活を意識することは大切ですが、忙しい毎日の中で全てを実践するのは大変なこともあります。そこで、手軽に続けられる腸活として、LK-117の乳酸菌をおすすめします。

日々の生活で腸活を意識することは大切ですが、忙しい毎日の中で全てを実践するのは大変なこともあります。そこで、手軽に続けられる腸活として、LK-117の乳酸菌をおすすめします。

私たちの乳酸菌は、伝統ある酒造メーカーが江戸時代から培ってきた発酵の知恵と、現代の最新科学が融合して生まれました。特に、日本人の主食であるお米から生まれた米由来であるという点が大きな特徴です。日本の風土で育まれてきた発酵文化の結晶であり、お子さんの体にも優しく、毎日安心して続けられます。

米は、腸と体にやさしい「アシスト上手」な素材

私たちの乳酸菌は、この日本の食文化の基盤である「お米」から生まれました。

お米は、日本人にとって主食であり、もっとも馴染み深い食材です。米由来の乳酸菌は、日本人の体に深く根ざした発酵文化の結晶であり、日々の食生活にも自然に溶け込みます。

また、米を原料とするため、牛乳アレルギーの心配があるお子さんでも安心して取り入れることができます。

「健康のために毎日続けたい」という思いに応える、体にやさしく、無理なく続けられる乳酸菌。それは、昔から私たちの食を支えてきたお米の力を借りて生まれた、私たちの誇りです。

まとめ:腸を整えて、親子で安心の冬を過ごそう

腸活は、風邪を完全に防ぐものではありません。しかし、お子さんが風邪をひいてしまった時に、回復をサポートする安心材料になります。

このように、腸活は昔から日本人が大切にしてきた健康習慣であり、科学的にもその重要性が証明されています。

この冬は、親子で腸活を始めてみませんか?