子どもの鼻水、いつものこと?それとも気になるサイン?

「うちの子、いつも鼻水が出てる気がする…これって大丈夫?」

特に季節の変わり目や、保育園に通い始めたころから鼻水が止まらないと感じる親御さんは多いですよね。実際、5歳未満の子どもは年間8〜10回ほど風邪をひくと言われており、鼻水はそのたびに見られるごく一般的な症状です。「また鼻水が出てる…」「どうせまた風邪かな?」とつい思ってしまいがちです。ですが、実は体の免疫力や体調が整っていれば、同じウイルスに触れても風邪をひかずに済んだり、症状が軽く済んだりすることもあります。

だからこそ、一時的な対処だけでなく、鼻水を繰り返さないための「予防的な視点」が非常に重要になってきます。このコラムでは、子どもの鼻水の裏に隠された免疫力と腸内環境の深い関係を、分かりやすく解説していきます。

鼻水のサインをよく観察すべき理由

よくあるご質問:子どもの鼻水について

「透明な鼻水がずっと続くのは風邪じゃないの?」

一般的に風邪による鼻水は1週間ほどで治まります。もし2週間以上、透明でサラサラした鼻水が続くようであれば、アレルギー性鼻炎など、別の原因が隠れている可能性があります。

鼻水が出ても元気なら問題ないって聞くけど、本当にそうなの?

子どもの鼻水は、風邪の症状としてよく見られますが、その色や状態によって、体の中の様子を知る手がかりになります。特に、慢性的な鼻水は免疫システムのSOSである可能性があります。

保育園に通い始めてから、ずーっと鼻水を垂らしてるんだけど…

子どもが慢性的に鼻水を垂らしている場合、それは免疫システムの小さなSOSかもしれません。

鼻水の色・状態と原因、対処法

| 鼻水の色・状態 | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 透明でサラサラ | 風邪の引き始め、アレルギー | 様子を見る、アレルゲンを避ける |

| 白っぽくネバネバ | 風邪の進行 | こまめな水分補給、十分な休息 |

| 黄色・緑色でドロっと | 細菌感染の可能性 | 医療機関への相談を検討(小児科受診) |

子どもの成長と免疫力<IgGの変化>

生まれたばかりの赤ちゃんは、お母さんから胎盤を通してIgGという抗体を受け継いでいるため、ウイルスや細菌に比較的強い状態です。しかし、この母親由来のIgGは生後6ヶ月頃から徐々に減少し、1歳頃には成人の半分以下になってしまいます。

| 年齢 | IgGの量(目安) | 免疫力の状態 |

|---|---|---|

| 新生児 | 高い(母親由来) | 比較的強い |

| 生後6ヶ月頃 | 最低値に | 感染症にかかりやすい |

| 5歳頃 | 上昇傾向(緩やか) | まだまだ未熟 |

| 10歳頃 | 成人と同程度 | ある程度安定 |

(参考:子どもの免疫とワクチン)

上記のように、子どもは成長と共に自分自身で抗体を作り、免疫力を高めていきます。しかし、ウイルス感染に重要なIgGが成人と同じくらいになるのは約10歳。特に保育園などに通う年齢の子どもは、まだ抗体が少ない上に、集団生活で様々なウイルスに触れる機会が多いため、次々と風邪をひいたり、鼻水をこじらせたりすることが多いのです。

鼻の粘膜は、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ体の最前線です。ここでの免疫力が低下すると、ちょっとした刺激でも鼻水が出やすくなったり、症状が長引いたりすることがあります。子どもの鼻水が止まらない時、それは単なる体の反応ではなく、体の防御システムが頑張っている、あるいはもう少しサポートが必要だというサインだと受け止めてみてください。

免疫力のカギは「腸」にあった!腸内環境と子どもの健康

「鼻水と腸って関係あるの?どうして?」

「腸活って大人だけの話じゃないの?」

多くの方が意外に思うかもしれませんが、実は体の免疫細胞の約60%から70%が「腸」に集中しており、腸は「最大の免疫器官」と呼ばれています。腸内環境の健全性は、全身の免疫機能に直接影響を与える基盤であり、子どもの体調管理においても非常に重要な要素です。

腸が「最大の免疫器官」と呼ばれるのは、食べ物や外部からの微生物と常に接触する「最前線」であるためです。腸内には約100兆個もの細菌が共生し、「腸内フローラ」と呼ばれる複雑な生態系を形成しています。この多様な微生物群のバランスが、全身の健康を維持する上で極めて重要です。

腸は、単なる消化器官ではなく、免疫細胞に「学習」させ、全身に情報を伝達する「免疫の司令塔」としての役割を担っています。この司令塔がうまく機能しないと、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎といった、一見腸とは関係なさそうな症状にもつながってしまうのです。

深く解説:腸が免疫の「司令塔」ってどういうこと?

腸は、単なる消化吸収の器官としての役割に留まらず、人体における最大の免疫器官として機能します。これは、腸が食物や外部からの微生物と常に接触する「最前線」であるため、体の免疫細胞の約60%~70%が腸に集中していることが複数の研究で示されています。

腸は、単なる消化吸収の器官としての役割に留まらず、人体における最大の免疫器官として機能します。これは、腸が食物や外部からの微生物と常に接触する「最前線」であるため、体の免疫細胞の約60%~70%が腸に集中していることが複数の研究で示されています。

腸は、ウイルスなどの外敵を排除しつつも、体に必要なたんぱく質や栄養成分、そして体に良い働きをする腸内細菌は排除しないという、高度な識別能力を備えたシステムを持っています。さらに、免疫に関わる組織で「学習」した免疫細胞が、その情報を全身に伝達することが分かっています。

これらの機能は、腸が体の局所的な防御反応だけでなく、異物の情報を記憶し、必要に応じて免疫機能を細かくコントロールしながら全身に指令を送る、まさに「免疫の司令塔」としての役割を担っていることを示しています。

深く解説:腸内細菌が免疫にどう影響するの?

腸に住むたくさんの細菌たちは、私たちが食べたものを分解して、様々な種類の物質(代謝物)を作り出します。これらの代謝物が、私たちの体の免疫の働きに深く関わっていることが、最近の研究で明らかになってきました。

腸内細菌が作り出す主な代謝物とその働き

- 短鎖脂肪酸 (SCFAs)

腸内細菌が食物繊維などを分解して作る物質で、腸の細胞のエネルギー源となり、腸のバリア機能を保ちます。また、体の免疫反応を落ち着かせる「制御性T細胞(Tregs)」という細胞を増やす働きも期待されています。 - トリプトファン代謝物

腸内細菌が必須アミノ酸のトリプトファンを変化させ、腸のバリア機能を保つ物質に変えることができます。

鼻水・免疫力・腸内環境の関係を整える「ある乳酸菌」の可能性

菊正宗酒造は、350年以上の長きにわたり日本酒の「生酛づくり」を通して乳酸菌と深く向き合ってきました。長年培った<伝統技術>を常に<先端技術>へと発展させたいという思いから、最先端の総合研究所で微生物の研究を行なっています。

菊正宗酒造は、350年以上の長きにわたり日本酒の「生酛づくり」を通して乳酸菌と深く向き合ってきました。長年培った<伝統技術>を常に<先端技術>へと発展させたいという思いから、最先端の総合研究所で微生物の研究を行なっています。

「乳酸菌を健康に役立てたい」という同じ志のもと、菊正宗の研究者が出会ったのが、食品機能性の権威である水野雅史名誉教授(元神戸大学大学院農学研究科)でした。水野教授は、数々の研究で功績を残されている方です。

この共同研究から、特定の機能を持つある乳酸菌が発見されました。

「人間一人ひとりに個性があるように、乳酸菌にも様々な個性があります。『生酛』から生まれた乳酸菌の中でも、体を内側から整える働きを持つものをいくつか選び出し、さらにより強い乳酸菌をふるいにかけました。そして、最後に勝ち残ったのがこの乳酸菌だったのです」

水野雅史名誉教授

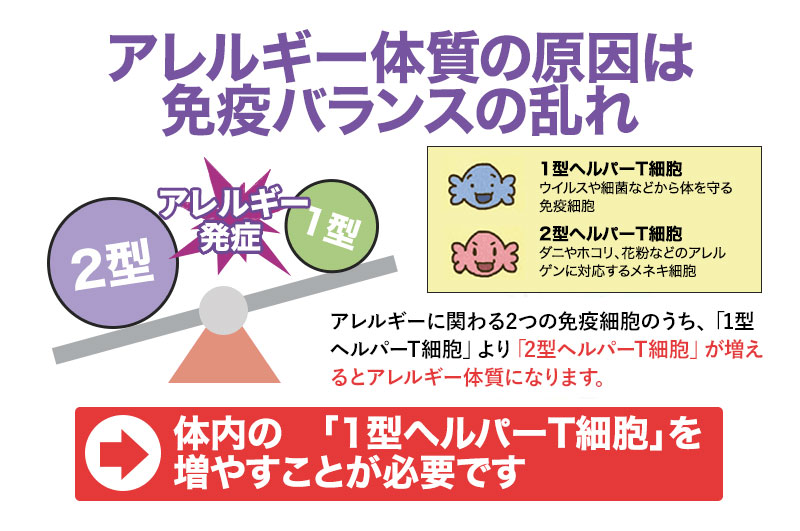

そして、この乳酸菌の特長は、乱れた免疫バランスに働きかけ、体の調子を整える力にあります。

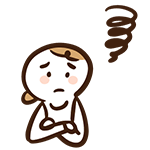

深く解説:その乳酸菌が免疫バランスに働きかけるメカニズム

免疫バランスを整えるためには、Th1細胞の活動を促進し、マクロファージという免疫担当細胞に「IL-12」という物質を産生させることが重要であることが示されています。

免疫バランスを整えるためには、Th1細胞の活動を促進し、マクロファージという免疫担当細胞に「IL-12」という物質を産生させることが重要であることが示されています。

(参考:日本免疫学会)

その乳酸菌をマクロファージが認識すると、このIL-12の産生を誘導することが研究で示唆されています。これにより、Th1細胞やTh2細胞になる前の細胞がTh1細胞への分化が促され、Th1細胞とTh2細胞のバランスが整えられる可能性があると考えられています。

「人の健康を保つための様々な機能性が明らかになり、大変驚きました。こんな素晴らしい乳酸菌に出会えたことは、今後の研究にも役立つ貴重な経験となりました」

水野名誉教授

専門的な情報を見ると不安になるかもしれませんが、これらの研究は、長年の乳酸菌研究の積み重ねと、科学的な根拠に基づいています。子どもの悩みに寄り添うための、新しい選択肢として、この乳酸菌の可能性を考えてみてください。

子どもの免疫力を高める腸内環境ケア

子どもの鼻水や体質を改善し、免疫力を高めるためには、日々の生活の中で腸内環境を整える「腸活」がとても大切です。

鼻水をかめない子どもへのケアは?

「まだ自分で上手に鼻をかめない小さな子どもの鼻水、どうしたらいいですか?」

親御さんにとって大きな悩みのひとつですよね。鼻水が喉に流れたり、鼻がつまったりすると、苦しくて眠れなくなったり、食欲が落ちたりすることもあります。

短期的な対処:今すぐできること

- 鼻吸い器の活用

市販されている電動タイプや手動の鼻吸い器は、粘り気の強い鼻水も効果的に吸い取ることができます。 - 蒸しタオルや加湿

部屋を加湿したり、温かいタオルを鼻にあてたりすることで、鼻水が柔らかくなり、出しやすくなることがあります。 - こまめな水分補給

体内が潤っていると鼻水もサラサラになり、排出しやすくなります。白湯や麦茶などで、こまめに水分を摂らせてあげてください。

長期的な視点:繰り返さないための体質ケア

目先の鼻水だけでなく、根本的な体質改善を目指すことで、子どもが鼻水で悩む機会を減らすことができます。

- バランスの取れた食事

腸内の善玉菌を増やすために、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)や食物繊維が豊富な野菜、根菜、豆類などを積極的に食事に取り入れましょう。 - 発酵食品

ぬか漬けの乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、納豆の納豆菌は善玉菌のエサとなるなど、日本の発酵食品は腸内ケアに優れた効果を持つ「日本人の整腸剤」とも言える存在です。 - 規則正しい生活習慣

十分な睡眠は、免疫力を高める上で非常に重要です。

小さな子どもへの毎日のケアは、始めることから

腸内の善玉菌を増やすために、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)や食物繊維が豊富な野菜、根菜、豆類、きのこ、海藻などを積極的に食事に取り入れましょう。特に日本の伝統的な食文化である「和食スタイル」は、様々な食材を少しずつ食べることで、多種類の腸内細菌に効率よく栄養を行き渡らせ、腸内細菌叢の多様性とバランスを整えるのに役立つと言われています。

「その他のケア方法は?」

「小さな子供にも「LK-117」は試せるの?」

はい、小さな子供にも「LK-117」をお試しいただけます。

「LK-117」は、菊正宗酒造が長年の研究を重ねて見出した、免疫バランスに着目した乳酸菌です。もしお子さまの鼻水や体質についてお悩みでしたら、ぜひ一度「LK-117」について調べてみてください。未来のお子さまの健やかな成長のために、新たな選択肢となるかもしれません。

子供の元気な未来のために、腸活を始めましょう!

子どもの鼻水は、単なる症状ではなく、免疫力のサインかもしれません。そして、その免疫力のカギは、腸内環境が握っています。

腸内環境は、単なる消化吸収の場ではなく、全身の免疫システムの「司令塔」として機能しています。この司令塔が健全に働くことで、子どもの健やかな成長と長期的な健康維持をサポートします。

子どもの体質改善には、時間がかかることもあります。しかし、日々の小さな腸活が、未来の元気な体を作る第一歩となります。この特別な乳酸菌「LK-117」が、子どもの健やかな成長をサポートするパートナーとなれることを願っています。

「もしかして、うちの子の悩みにも関係があるかも?」と感じた方は、ぜひ一度、この特別な乳酸菌「LK-117」について、詳しく調べてみてください。子どもの「止まらない鼻水」の悩みが、少しでも軽くなるヒントがそこにあるかもしれません。