「子どもの肌荒れがなかなか治らない」「季節の変わり目に家族みんなが体調を崩しやすい」

こうした日常の健康の悩みは、もしかすると「腸内環境」に原因があるかもしれません。特に、アトピーや花粉症といったアレルギー症状は、免疫細胞の約6割が集まる腸と密接に関わっていることが、近年の研究で示唆されています。

【本記事の信頼性】

本記事は、腸内細菌学の知見を持つ専門家の見解や、神戸大学・兵庫県工業技術センターとの共同研究結果を基に作成しています。健康と美容に役立つ信頼性の高い情報提供を心がけています。

子どものアトピー・アレルギー、便秘... 悩みの鍵は「腸内環境の乱れ」にあり

親御さんにとって、お子さんの不調は最大の悩みの一つです。特にアトピー性皮膚炎や花粉症、繰り返す便秘や肌荒れは、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。

これらの症状と、腸内環境には深い関連性があることが、さまざまな研究で明らかになってきました。

免疫細胞の約6割は腸に集中!腸内フローラが健康を左右する

私たちの腸内には、数百種類・約100兆個もの細菌が生息し、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」を形成しています。そして、驚くべきことに、全身の免疫細胞の約60%がこの腸に集中しています。

腸内細菌には、健康をサポートする「善玉菌」、体調を崩す原因にもなる「悪玉菌」、そして日和見菌が存在し、このバランス(理想的には善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7)が乱れること(ディスバイオーシス)が、以下のような不調を引き起こす一因になると示唆されています。

- アレルギー症状・アトピー性皮膚炎: 腸内細菌のバランスが崩れると、免疫機能のバランスが乱れやすくなり、アレルギー反応の過剰な発現に関わると言われています。

- 便秘・下痢: 悪玉菌が増加し腸の運動機能が低下することで、便秘や下痢といった消化器系の不調を引き起こします。

- 肌荒れ・ニキビ: 腸内で発生した有害物質が血液を通じて全身に運ばれ、肌のトラブルとして現れる「腸内環境と肌の相関(腸活の概念)」も注目されています。

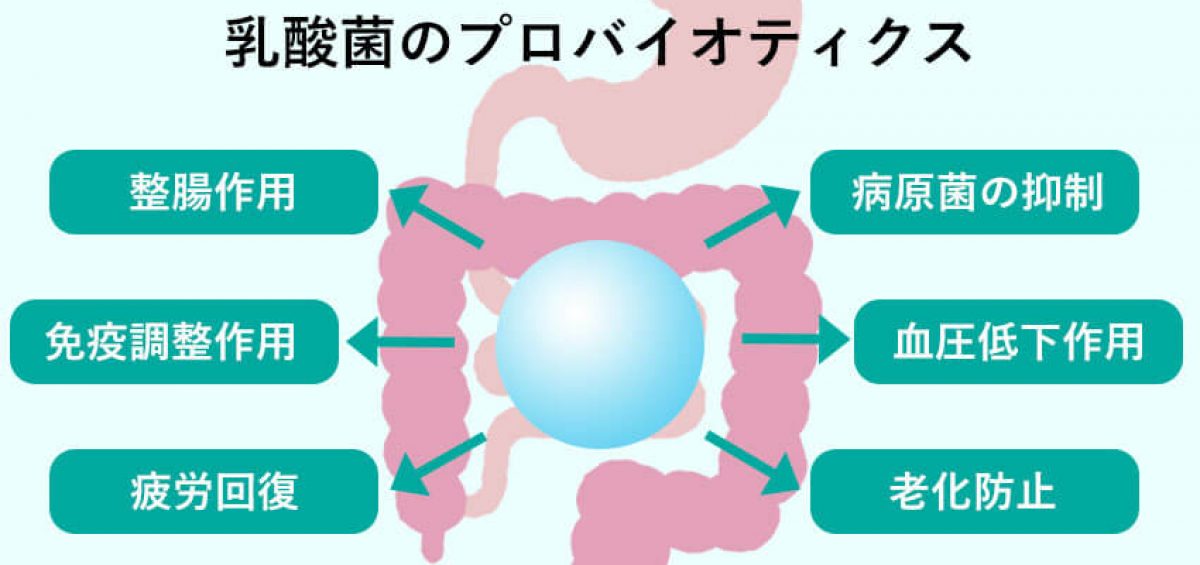

科学が認める健康への有用性:「プロバイオティクス」の基本と乳酸菌

腸内環境のバランスを整え、健康に有益な作用をもたらす生きた微生物、またはそれらを含む食品は「プロバイオティクス」と呼ばれています。

プロバイオティクスは「生きた微生物」だけではない? 進化する乳酸菌の定義

1989年に提唱されたプロバイオティクスの定義は「腸内フローラのバランスを改善することにより人に有益な作用をもたらす生きた微生物」でした。しかし、近年の研究の進展により、その定義は広がりを見せています。

特定の乳酸菌やビフィズス菌がプロバイオティクスとして認められるには、以下のような厳しい条件を満たすことが科学的に証明される必要があります。

- 安全性が保証されていること

- 胃酸や胆汁などに耐性を有し、生きて腸まで届くこと

- 人に対して有用効果を発揮できること

プロバイオティクス、プレバイオティクス、そして「バイオジェニックス」

プロバイオティクスと関連して、以下の2つの概念も重要です。

プレバイオティクスとは?

腸内の善玉菌の「エサ」となり、その増殖を促進する食品成分のこと。代表例はオリゴ糖や食物繊維など。プロバイオティクスと同時に摂取することで、より相乗効果が期待できる組み合わせを「シンバイオティクス」と呼びます。

さらに、近年、腸内細菌学の第一人者である光岡知足先生(東京大学名誉教授)によって提唱された「バイオジェニックス」という概念が、乳酸菌の新たな可能性として注目されています。

【専門性の高い考察】バイオジェニックスの可能性

バイオジェニックスは、「腸内フローラを介することなく、直接生体に作用し、免疫賦活、アレルギー抑制、コレステロール低下作用、整腸作用などの有益な作用をもたらす食品成分」と定義されます。

これは、菌が生きているか死んでいるかに関わらず、乳酸菌が作り出す物質(乳酸菌生産物質)が、体全体に直接作用するという考え方です。これにより、従来のプロバイオティクスが持つ作用に加え、免疫機能のさらなるサポートや、疾病予防・老化制御への期待が高まっています。

日本人の腸に馴染む「米由来の乳酸菌」の有用性

プロバイオティクスの効果は、菌種や菌株によって特異的であることが科学的に指摘されています。つまり、すべての乳酸菌が同じ効果を持つわけではありません。

昔から穀類中心の日本人の体に「米由来」が適している理由

私たち日本人は、古来より味噌、醤油、漬物、日本酒といった穀類中心の発酵食品を食べてきました。これらの食品には、酸に強く、腸まで届きやすい「植物性乳酸菌」が多く含まれています。

特に、日本人の主食である「米」を原料とする植物性乳酸菌は、長年の食の歴史から、私たちの腸に最も適した乳酸菌の一つであるという考え方が広まりつつあります。

共同研究で示唆された「乳酸菌」のダブルの有用性

近年、大学や研究機関との共同研究により、米由来の乳酸菌のなかでも、特定の菌株が持つ有用性がデータとして示唆されています。

例として、ある米由来の乳酸菌は、以下のダブルの有用性を併せ持つことが研究で示唆されています。

【データ・統計を活用した専門的知見】

神戸大学・兵庫県工業技術センターとの共同研究において、この乳酸菌は、

- アレルギー症状の軽減作用(抗アトピー、抗花粉症作用)

- 整腸作用(便通の改善)

といったプロバイオティクスとしての働きに加え、菌体成分が免疫機能へ直接作用するバイオジェニックスに通ずる機能性も合わせ持っていることが示唆されています。

※ 本研究成果は、特定の菌株(LK-117乳酸菌)の有用性を示唆するものであり、一般的に販売されている製品の効能・効果を謳うものではありません。

これらの研究は、日々の食生活に取り入れる乳酸菌の選択が、単なる整腸作用だけでなく、子どものアトピーや家族のアレルギー、便秘、肌荒れといった複合的な悩みをサポートする可能性を示しています。

研究結果の位置づけについて

本記事で紹介した研究結果は、 免疫や腸内環境、アレルギー反応などに関する 基礎的な知見を示したものです。

ただし、これらの結果は、 個人差や生活習慣、症状の種類や重さなどによって、 影響の受け方が異なることが知られています。

そのため、実際の健康対策としては、 特定の成分や研究結果だけで判断するのではなく、 症状全体や生活背景を踏まえて考えることが重要です。

知っておきたい!乳酸菌(プロバイオティクス)に関するFAQ

プロバイオティクスは毎日摂取した方が良いですか?

A. 腸内環境を健康な状態に維持するためには、継続的な摂取が望ましいとされています。

プロバイオティクスとして摂取した乳酸菌は、腸内で増殖しても、長期間定着することは少ないと言われています。そのため、善玉菌が優位な理想的な腸内フローラのバランスを保つためには、日々の食生活やサプリメントから、意識的に乳酸菌を取り入れ続けることが大切です。

アレルギーやアトピーへの効果はいつ頃から期待できますか?

A. 個人差がありますが、まずは3ヶ月程度の継続が推奨されています。

腸内環境は、食事や生活習慣の影響を大きく受けています。乳酸菌摂取による免疫機能への作用は、体質が改善されるまでに一定の期間が必要です。短期的な摂取で効果が感じられなくても、まずは腸内フローラの改善に焦点を当て、3ヶ月を目安に継続してみることを専門家は推奨しています。

動物性乳酸菌と植物性乳酸菌、どちらを選べば良いですか?

A. どちらも有用ですが、日本人の体には植物性乳酸菌が馴染みやすいと言われています。

動物性乳酸菌(ヨーグルトなど)と植物性乳酸菌(米、漬物など)には、それぞれ異なる特性や有用性が報告されています。特に、日本人が昔から食してきた米や穀物由来の植物性乳酸菌は、日本人の腸に適しており、また酸に強い菌株が多い傾向があります。ご自身の食習慣や体質に合わせて、適した乳酸菌を選ぶことが重要です。

まとめ

今回は、子どもの健康や美容の悩みに深く関わる「腸内環境」と、それをサポートする「プロバイオティクス」の最新研究について解説しました。

すべての乳酸菌が同じ効果を持つわけではありませんが、米由来の乳酸菌のように、現代科学によってアレルギー症状や整腸作用への有用性が示唆されている特定の菌株に注目することで、ご家族の健康維持に役立つ選択肢を見つけることができるでしょう。日々の食事や生活習慣に「乳酸菌」を取り入れることで、家族みんなの健康と笑顔をサポートしましょう!